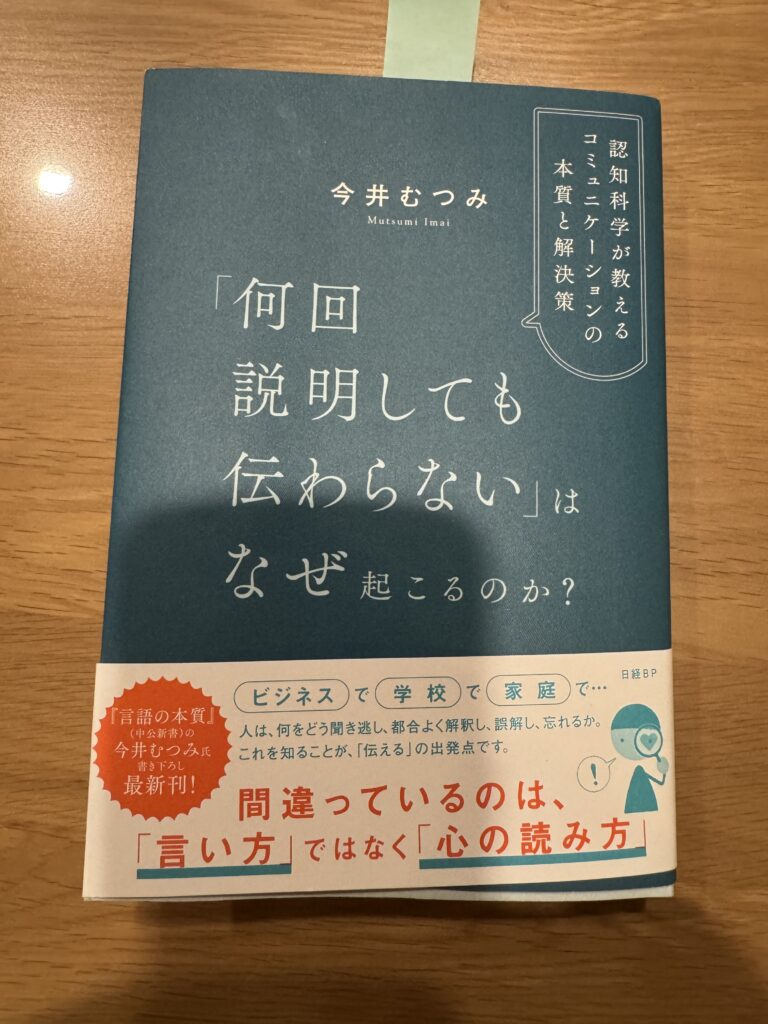

250830 何回説明しても伝わらないはなぜ起こるのか? 今井むつみ

人はそれぞれにスキーマが存在する

スキーマは 思考の枠組みである。経験が違えば、育った環境が異なるので情報の捉え方が異なる。

相手と自分の思い込みの差に気がつくことが大事である。

普段の会話から、そのような差を縮めていく歩み寄りが必要となる。

人は直観を信じて行動していく、時には間違っていることもある。

正しい方向へ修正しながら活動していく

日頃から自分を振り返り、課題を分析して、解決していく訓練をしている。

長時間に及ぶ真剣で工夫を凝らした訓練を続けて成長していく。

1話せばわかるは幻想である

知識や思界の枠組み、一人ひとりの学びや経験、育ってきた環境は違う、興味関心が異なる

スキーマは思い込みの相手の思い込みの地と対岐していく、自分が持っている思い込みに気がつく。

自分のスキーマのフィルターを通して世の中を見て、知識や情報を得ている。

誰かの発言や自分の願望、感情、そして自身のスキーマによって記憶は影響を受け、事実がいつの間にかつくり上げてしまう。相手が、自分がとして正しいことを言っているとは限らない人間の認知能力のあやふやさがある。

2 わからない、伝わらないとき 何が起きているのか。

自分に都合のいいものだけを無意識にピップップして、それがすべてだと思い込んでしまう。

それぞれがどんな視点からの意見を言っているのかを考え、聞き取り、懸念を払拭していく

誰もが自分とは違う方向に偏った知識や関心、専門性を持っている。その人たちとどのように折り合っていくのか。

どのように関係を築いていくのか。ビジネスパーソンに限らず、すべての人が考えておかなければいけない課題である。

コミュニケーションのスタートは相手の話しを聞くこと。因界関係、相関関係、類似関係を見ていく。

3理解できるを実現する

相手の置かれている状況を分析し、それに応じた提案をする。それは認知心理学の心の理論、メタ認知と深く関係している。

相手の立場で考えるのが苦手な人は、認知的思考が苦手である。

互いには見えない心の内を擦り合わせていく。自分自身の意思決定を客観視する。自分の意思決定はおおむね正しい。それは裏を返せばときには間違っている。この間違いをチェックすることがメタ認知を働かせることである。

なぜの部分を伝える、相手の立場が不可欠である。自分の立場でしかものを見ることができない人と相手の立場に立って考えることができる人に分かれる。

相手の立場で現状を見て、相手と一緒に課題を解決しようとする。推測、推論、相手の感情、立場

4 コミュニケーションのとり方

失敗を成長の糧にする。誰にどういう失敗か、何がまずいかコミュニケーションの数は何か、それを受けてどのように自分は変わるか、失敗から学びを得て、改善していくことで、コミュニケーションの力が磨かれている。失敗の分析をする。メタ認知を磨く。自身を振り返り、反省している説明する時間を惜しまない。相手との関係を築く、相手の成長を意識してコーチングのように接する。相手がどう成長したいと思っているのか、何を大切にしているのか考えいるのか、聞く耳も持つ

わかり合えない中でも、少しでもお互いに通じる表現を見つける。そう願って日常の努力を積み重ねるほうが、すぐにわかるよりも実はずっと大事なことになる。

5 ビジネスの熟達者になる

何が自分に足りない、視点の偏り 落とし穴

いいコミュニケーション 建設的で前向きな議論

いし落としどころに持っていく

意見が対立しても険悪にならず、揚げ足取りに終始することにもならずに物事を進める

直観が磨かれる

すばやく効率がいい思考

長時間に及ぶ真剣で工夫を凝らした訓練

メタ認知を働かせて自分を振り返り、自分の課題を分析し、課題を解決し、向上するための訓練

すばやくて、しかも精度が高い、最高の判断ができる思考に変える。

大局観は経験で練り上げられる究極のスチーマ

広げながら収束させる、収束させながら広げていく。具体と抽象を行き来する意識をもつ

関連

http://www.atsushi-ichikawa.com/post-3343