行動経済学について

私たちは普段、自分がしっかり考えて物事を選んでいると思いがちです。しかし、後になって「あれ?なんであんなことをしてしまったんだろう」と不思議に思うこと、意外と多くありませんか?

経済は、私たち一人ひとりの日々の選択や行動の積み重ねによって成り立っています。だからこそ、その行動の主体である「人」の心の動きを理解することがとても重要になります。

行動経済学の世界では、私たちの意思決定がなぜ常に合理的とは限らないのか、その背景にある思考の癖や感情の影響、そして目に見えないメカニズムに注目します。難解な理論ではなく、日常の中で「なんでこんな選択をしたんだろう?」という疑問の裏にある仕組みを解き明かしていくのです。

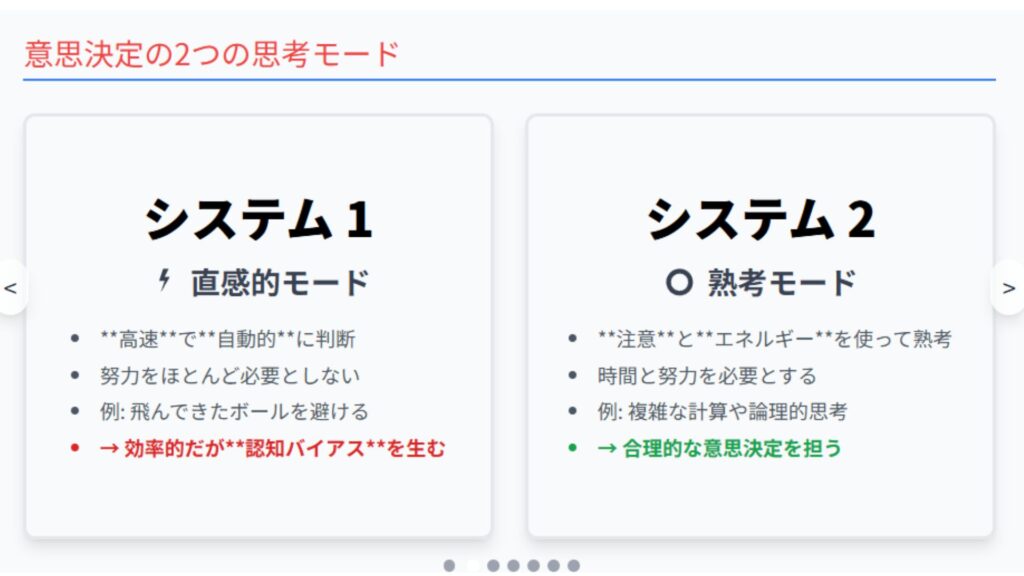

私たちの思考には、基本的に2つのモードがあります。行動経済学ではこれを「システム1」と「システム2」と呼びます。

システム1は直感的なモードで、素早く自動的に判断を下します。努力をほとんど必要とせず、例えば目の前にボールが飛んできたときにとっさに避けるような反応です。

一方、システム2は熟考モードで、注意とエネルギーを使ってじっくり考える働きをします。複雑な計算や論理的な文章の理解などに使われます。

この2つはうまく連携していますが、疲れていたり時間に追われていたりすると、システム1が前面に出やすくなります。システム1の判断は効率的ですが、認知バイアスと呼ばれる思考の癖によって、非合理的な選択をしてしまうことがあります。

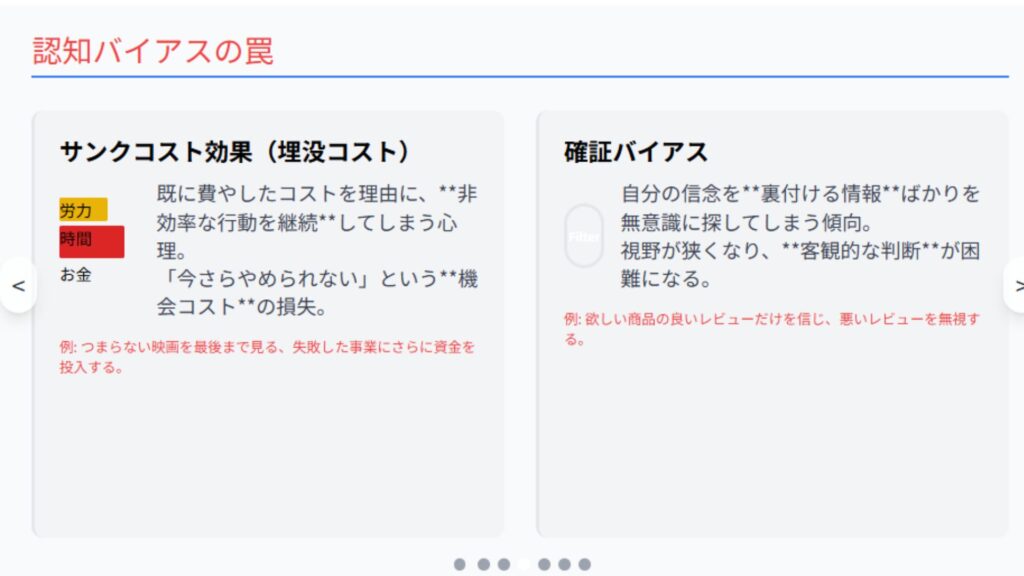

たとえば有名なものに「サンクコスト効果(埋没コスト)」があります。これは、すでに費やした時間やお金、労力を理由に「今さらやめられない」と感じてしまう心理です。プロジェクトや人間関係がうまくいかないと分かっていても、過去の投資を取り戻そうとしてさらにリソースを注ぎ込んでしまうのです。しかし冷静に考えれば、これから使う時間やお金は、もっと有益なことに使えるかもしれません。

ここで重要になるのが「機会コスト」という考え方です。サンクコストにとらわれると、未来のより良い選択肢を見失ってしまいます。たとえば、面白くないと分かっている映画を「チケット代がもったいないから」と最後まで観てしまう。あるいは、自分に合わない習い事を「月謝を払っているから」と惰性で続けてしまう。こうしたことは、日常の小さな場面でもよく見られます。

次に紹介するのは「確証バイアス」です。これは、自分の信念や考えを裏付ける情報ばかりを無意識に探してしまう傾向です。たとえば、欲しい商品があると、良いレビューばかりが目に入り、悪いレビューは「たまたまだろう」と無視してしまう。政治的な意見でも、自分の立場に合ったニュースばかりを信じ、反対意見には耳を貸さなくなる。これも典型的な確証バイアスです。このようなバイアスが強くなると、視野が狭くなり、客観的な判断が難しくなります。

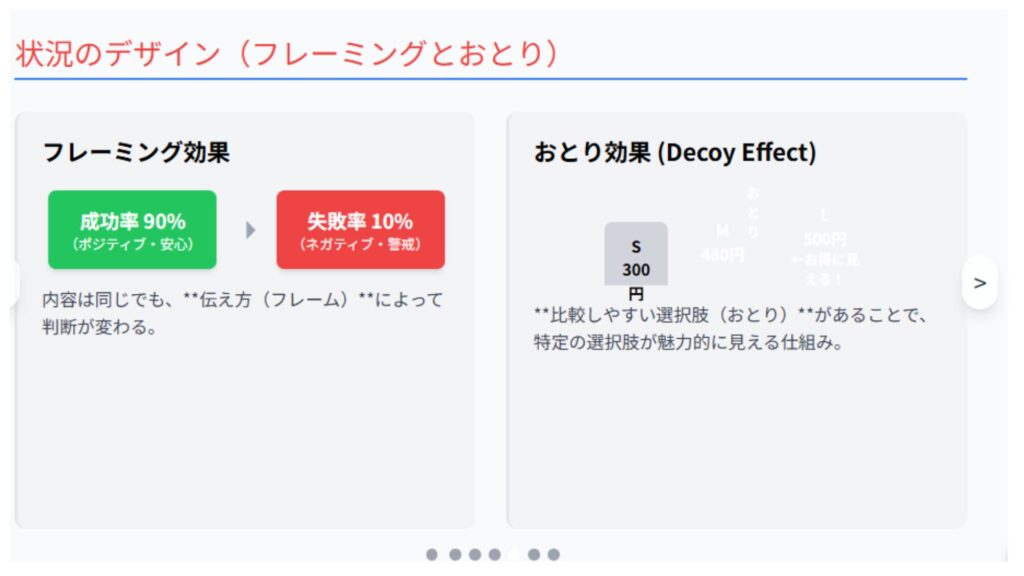

さらに、私たちの選択は「状況」にも大きく左右されます。自分で主体的に決めているつもりでも、実は状況が意思決定をデザインしていることが多いのです。代表的なのが「フレーミング効果」です。これは、同じ情報でも伝え方や見せ方(フレーム)によって、受け取り方や判断が変わってしまう現象です。

たとえば、ある手術の説明で「成功率90%」と言われるのと、「失敗率10%」と言われるのでは、どちらが安心しますか? 内容は同じでも、前者の方が安心感がありますよね。これは、ポジティブな側面を強調するか、ネガティブな側面を強調するかの違いです。

また「おとり効果」という選択のデザインもあります。たとえば、カフェでSサイズが300円、Lサイズが500円だと迷いますが、そこにMサイズ480円が加わると、「それならLサイズの方が得だ」と感じやすくなります。これは、Mサイズという「おとり」があることで、Lサイズが相対的に魅力的に見えるようになる仕組みです。私たちの脳は、絶対的な価値を評価するのが苦手で、比較によって判断しやすくなるという性質があります。これを利用したのが「おとり効果」です。

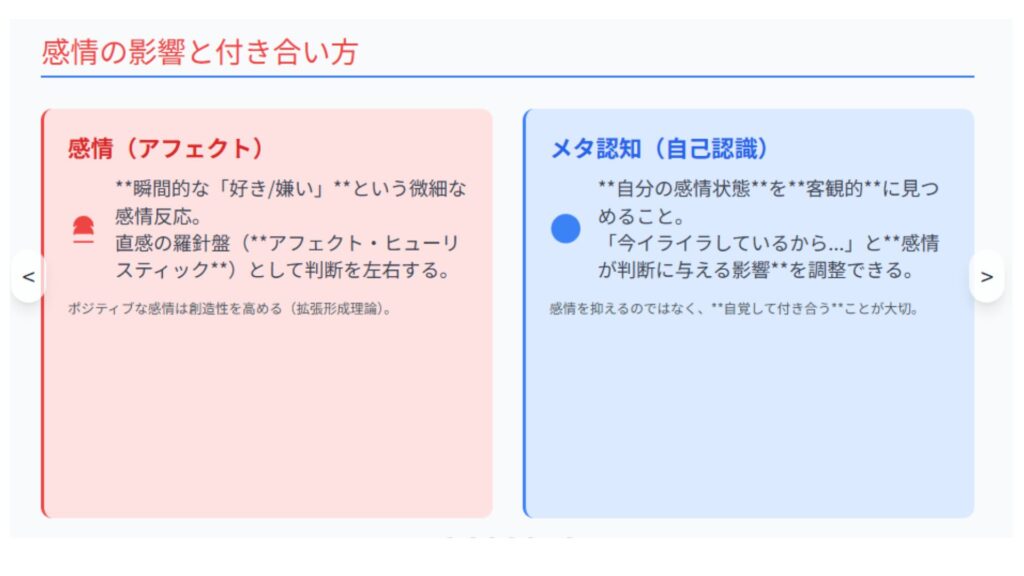

そして3つ目の要素が「感情」です。感情の影響は非常に大きく、特に行動経済学で注目されるのは「エモーション(喜怒哀楽)」だけでなく、「アフェクト」と呼ばれる瞬間的で微細な感情反応です。たとえば、何かを見たり聞いたりした瞬間に「なんか好き」「なんか嫌だ」と感じることがあります。このアフェクトは、直感の羅針盤のように働き、私たちの判断や行動のショートカットになります。これを「アフェクト・ヒューリスティック」と呼びます。

たとえば、ある企業の名前に良いイメージがあると、深く分析する前に「この株は買いだ」と判断してしまう。逆に、ネガティブな印象があると、リスクを過大評価してしまうこともあります。ただし、アフェクトは必ずしも悪いものではありません。ポジティブな感情は、視野を広げ、創造性を高め、新しいことに挑戦する意欲を引き出す力もあります。これは「拡張形成理論」と呼ばれています。

大切なのは、自分が今どんな感情状態にあるのかを**自覚すること(メタ認知)**です。「今ちょっとイライラしているから、このテーマに否定的なのかも」「気分がいいから楽観的になりすぎているかも」といったように、自分の感情が判断に与える影響を客観的に見ることができれば、よりバランスの取れた意思決定がしやすくなります。感情を無理に抑えるのではなく、自覚してうまく付き合うことが大切なのです。

このように、私たちの選択は「思考の癖(認知バイアス)」「状況のデザイン(フレーミングやおとり効果)」「感情(特にアフェクト)」という3つの要素に大きく影響されています。その結果、私たちの意思決定は、理想的な合理性からしばしば逸れてしまうのです。

人間は、予測可能な非合理性を持つ存在です。完璧な合理性を目指すのではなく、「人間ってそういうものなんだ」と知ることが大切です。自分の意思力を過信したり、周囲の情報に流されたり、機会を逃すことを極端に恐れたりする。まずは、自分のパターンに気づくことが第一歩です。

これらのメカニズムを知ることで、「これはサンクコストの罠かも」「この選択肢の提示、フレーミング効果を狙っているな」と、一歩引いて状況を眺めることができるようになります。知っているだけで、無意識の力に振り回されることを減らせるのです。そしてその知識を、自分自身や周りの人のより良い選択のために活用していくことが目指すところです。

前述の「おとり効果」の話で、私たちは何かと比較することで判断しやすくなるという脳の性質に触れました。

そこで、最近の複数の選択肢の中から比較して決断したことを思い出してみます。

それは大きな買い物かもしれないし、仕事上の選択、あるいは今日の夕食のメニューかもしれません。そのとき、もし選択肢の数や種類が少し違っていたら、同じ選択をしていただろうか?

自分の選択を疑うわけではありませんが、その背景を知ることで、見え方が変わってくるかもしれません。

私たちの非合理で、でもとても人間らしい選択の裏側にある世界、その一端でも、感じてみることは、視野をひろげることの大事さにつながっていきます。

行動経済学で取り上げる理論となる

自制バイアス

自分を過大評価する

埋没ユスト

一度やったら、効果なくてもやり続け、時間を消費する

機会ススト

時間を費やしてしまい、本来できることができなくなる。

ホットハンド効果

ある事象が連続して起こると、同じことが起こる

確証バイアス

何かを思い込んだら、それを証明するばかりに根拠を集める

真理の錯誤効果

絶対にあり得えないと思いつつも、降り返り見たり聞いたりすると信じてしょう

疑わしいと思ったら真偽、真相を検証する。

五感

概念メタファー

人の上に立つ、出世する優位性といった抽象的な概念を具体的なもので比喩することで人が理解しやすくなる認知の枠組み

時間

双曲割引モデル

将来の大きな利益よりもすぐに手に入る利益をさせてしまう認知のクセ

人は時間を非合理に認知している。

解釈レベル理論

考えることが先になるにつれて思考は抽象的になっていく

快楽適応

人は何が起こっても繰り返しベースラインの幸福度に戻る

デュレーション・ヒューリスティック

期間や時間を、直感的、時間的に判断してしまう。

サービス内容よりもかかった時間で評価してしまう。

状况

系列位置効果

人がいくつかの情報を覚えようとするとき、情報の順番によって記憶の定着度に差が出る

初頭効果は初めに得た情報が印象に残り強い影響となる

新近効果は提供の情報が意思決定に大きな影響を与える

過剩正当化效果

人のやる気はどんな状況が用意されるかで変わってくる

内発的動機で取り組んでいたところに、金銭的報酬などの外発的動機が用意されるとモチベーションが下がってしまう。

情報オーバーロード

多すぎる情報のせいい人が非合理な行動をしてしまう

多すぎる情報は人を疲れさせ、意思決定を妨げる

情報オーバーロードを回避せよ

さもなくば部下は理解できない

要点が覚えられない。 どこから始めていいかわからない。

FOMO

面白い情報を逃してしまうかもしれない

自分だけが取り残されるのかという感情から

常に情報をチェックしてしまう

選択オーバーロード

選択肢が多すぎることで相手は選べなくなってしまう

選択アーキテクチャー

自分の商品はどれくらいがベストか意識的に考慮

その選択肢に時間をかけるべきかどうでもいいことはテキトーに決める

プライミング効果

色、音、位置、匂いといった刺激が無意識のうちに人の意思決定に影響を与えている

パフォーマンスに影響することば

勝利、達成、競い合う、努力、繁栄、勝ち、誇る、達成する、マスターした、勝つ、成功、成し遂げる

フレーミング効果

同一内容であっても何を強調するかによって受け手の意思決定が変わるという理論

おとり効果

誰も選ばないような選択肢をあえて追加することでもともとあったものを選ばせる

脳は比較によって物事を認知しやすくなる。

エモーションとアフェクト

心理的コントロール感の欠如はネガティブ感情を生み

それが非合理な意思決定につながる

不確実性もネガティブな感情を生みそれが非合理な意思決定につながる。